时间:2025-08-23 18:19:23| 来源: 出彩山东网

从战地笔耕到初心守望

——张广友与老兵的四十年深情约定

盛建伟

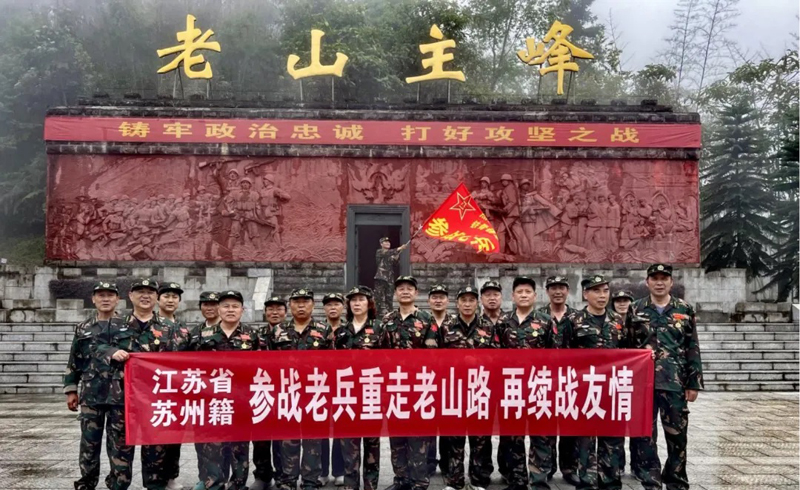

在云南老山主峰的晨雾中,一群身着迷彩服的老兵正抚摸着斑驳的战壕石壁,眼眶湿润。队伍前方,一位两鬓微霜的中年人正细心讲解着当年的阵地布局,他就是张广友。从1985年硝烟弥漫的老山前线到如今温情涌动的老兵专线,这位曾用笔墨记录战争的报道员,用四十年光阴完成了一场对战友的深情守望。他的故事,是一部跨越军营与地方、战争与和平的坚守史诗,字里行间都镌刻着"战友"二字的重量。

战地文书的笔墨初心:在炮火中记录英雄

1964年,张广友出生于安徽萧县一个普通的农村家庭。贫瘠的土地孕育了他坚韧的性格,也让他对"奉献"二字有着天然的敬畏。18岁那年,他怀揣着对军营的向往穿上军装,成为67军199师五九六团二营五连的一名士兵。在连队文书岗位上,他手中的钢笔不仅记录着日常军务,更开始书写战友们的青春与热血——谁在训练中表现突出,谁帮老乡抢收了粮食,谁在深夜为战友缝补衣裳,这些细碎的温暖都被他一一记录在案。

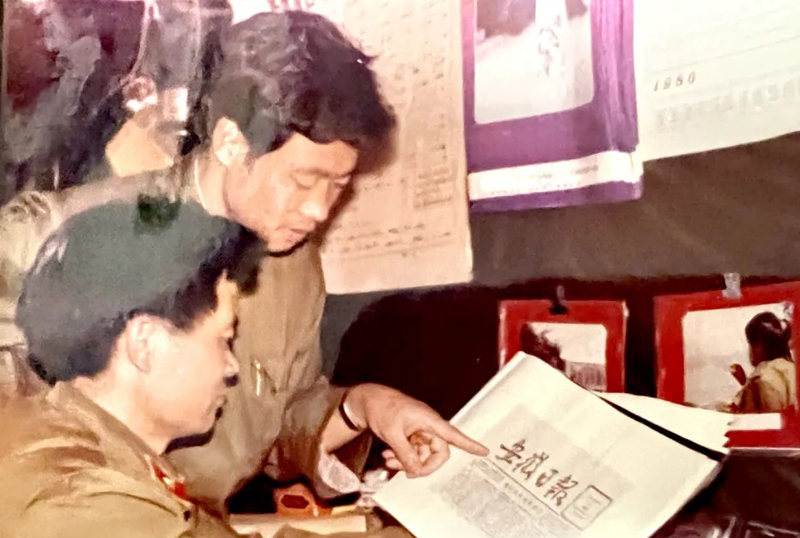

这份对文字的敏感和对战友的共情,让他很快脱颖而出。不久后,他被调至营部担任报道员,随后又升任报道组长。在那个信息传播相对闭塞的年代,他的报道像一束光,照亮了军营里的平凡英雄。1985年,老山前线战事正酣,一纸调令将他送往昆明军区宣传部新闻处帮助工作。临行前,营长拍着他的肩膀说:"广友,到了前线,要让全国人民知道咱战士的苦与勇!"这句话,他记了一辈子。

前线的条件远比想象中艰苦。没有固定的办公场所,他就把猫耳洞当作战地编辑部;没有充足的照明,他就借着煤油灯的微光写作;炮弹呼啸而过时,他就趴在地上护住采访本——那上面写满了战士们的故事。有一次,为了采访一位坚守阵地的班长,他冒着炮火匍匐前进了两公里,到达阵地时浑身是泥,军裤被划破了好几个口子,却紧紧攥着没有沾上一点泥水的采访本。"战士们在流血牺牲,我这点苦算什么?"他总是这样说。

在昆明军区宣传部的日子里,他几乎走遍了老山前线的各个阵地。白天,他穿梭于战壕与猫耳洞之间,听战士们讲述战斗经历、思乡之情;夜晚,他在昏暗的灯光下整理素材,将那些带着硝烟味的故事转化为一篇篇滚烫的报道。《猫耳洞里的生日歌》《阵地前沿的家书》《无名高地的坚守者》......这些报道通过报纸、广播传递到后方,让全国人民看到了老山战士的英勇与柔情。他常说:"每个战士都是英雄,我只是帮他们把故事讲出来。"

战地生涯为他赢得了沉甸甸的荣誉。因报道及时准确、情感真挚动人,他荣立二等功一次;在后续的部队宣传工作中,他又因表现突出再立三等功。凭借出色的业务能力,他被济南军区新闻干部速成班破格录取,成为一名正式军官。提干后,他回到199师政治部宣传科,继续用笔墨书写军营故事。十余年间,他累计创作了1000多万字的作品,从战斗英雄到普通士兵,从训练日常到军营变迁,字里行间都是官兵的身影与情怀。这些文字不仅成为部队宣传的重要力量,更在他心中种下了对战友永不褪色的情感。

文旅专线的老兵情缘:让英雄重归战场

1998年,张广友转业至淄博日报社,从军营走向地方,但他与文字、与战友的缘分并未中断。在报社的日子里,他从记者到编辑部副主任,笔锋所至始终饱含温度。他采写的《寻访老山英雄》系列报道,曾引发全市范围内的老兵寻访热潮,许多失散多年的战友通过他的报道重新取得联系。

2015年,淄博日报社成立新闻国际旅游公司,组织上看中了张广友的组织能力和责任心,任命他为法人总经理。正当他规划公司发展方向时,一次战友聚会改变了他的人生轨迹。聚会上,几位老兵聊起当年在老山的岁月,一位老兵红着眼圈说:"真想回去看看,但年纪大了,路不熟,手续也不懂,没人领着不敢去啊。"这句话像一块石头投入他的心湖,泛起层层涟漪。

"别的旅行社不做,是因为不熟悉;但我是参战老兵,我懂老山,更懂老兵的心思!"张广友当即做出决定:开辟老山老兵专属旅游专线。这个决定在当时不被看好,有人质疑:"老兵年纪大了,长途跋涉风险高,客源能稳定吗?"有人担心:"边境地区情况复杂,手续繁琐,万一出问题怎么办?"但张广友力排众议:"这不是生意,是给战友圆梦,再难也要做!"

为了摸清线路,他带着公司两名员工三赴云南。第一次去时正赶上雨季,山路泥泞难行,车子陷在泥里,他们就下来推车,浑身沾满泥浆;为了协调一个阵地的参观权限,他在当地武装部等了三天,终于打动了负责人;为了落实出境越南的手续,他跑遍了边境口岸的各个部门,把流程摸得一清二楚。六七天的行程里,他瘦了五斤,笔记本上记满了密密麻麻的笔记,从宾馆的床位数到车辆的安全检查,从老兵的饮食禁忌到医疗保障预案,每一个细节都反复推敲。

专线开通后,张广友坚持"全程自营"模式,拒绝将团队转交给当地旅行社。"老兵们要去的不是普通景点,是他们用青春和热血守护过的地方,必须由懂他们的人来服务。"他说。从报名开始,公司就会详细了解每位老兵的身体状况、当年的战斗岗位;行程中,配备专门的医护人员和急救药品;每到一处阵地,他都会亲自讲解当年的战斗背景,帮老兵回忆细节。

有一位名叫王建国的老兵,当年在八里河东山战斗中失去了一条腿,一直想回去看看曾经坚守的阵地。张广友得知后,专门为他制定了无障碍行程,安排员工全程搀扶,还提前联系当地老乡准备了轮椅。当王建国在战友的搀扶下触摸到当年的战壕时,这位年近六旬的老人泣不成声:"四十多年了,我终于回来了!"这样的场景,在张广友的专线中屡屡上演。

为了让老兵们重拾荣誉感,张广友还特意定制了参战老兵纪念章和复刻军服。当老兵们穿上熟悉的军装、戴上闪亮的纪念章站在老山主峰前合影时,许多人感慨:"这辈子值了!"考虑到部分老兵生活困难,他主动提出减免费用,对行动不便的老兵提供全程特殊照顾。有位老兵家境贫寒,凑不齐旅游费用,张广友悄悄为他垫付了全款,还塞给他一笔零花钱:"到了老山,给牺牲的战友买束花。"

跨越国境的和平回响:从战场到心桥

2023年春,老山脚下的边境线上发生了温暖一幕:张广友带领的中国老兵团与一群越南老兵在昔日战场不期而遇。起初,双方都有些拘谨,但当看到彼此胸前的老兵纪念章时,眼神瞬间变得柔和。一位越南老兵用生硬的中文说:"我们都是老兵。"这句话像一把钥匙,打开了彼此的心门。没有隔阂与敌意,只有同为老兵的默契与释然。他们握手、拥抱、交换联系方式,用笑容化解过往恩怨。

张广友用手机记录下这一瞬间,制作成短视频《一笑泯恩仇:中越老兵边境相见》。视频中,中越老兵并肩站在老山界碑前,阳光洒在他们布满皱纹的脸上,笑容格外真挚。他将视频发布到今日头条和抖音后,没想到引发了巨大反响,播放量很快突破1000万次,评论区里满是"致敬老兵""和平万岁"的留言。两年间,这个视频持续发酵,为他带来了4万多粉丝,许多老兵通过平台找到他,希望加入重返老山的队伍。

"这就是和平的力量。"张广友感慨道。这个意外走红的视频,恰是他专线价值的生动写照。十年来,他带领的团队几乎放弃了常规旅游业务,七八个人心无旁骛地运营老兵专线。他们熟悉每一处阵地的历史,能说出每一座烈士陵园里长眠烈士的故事;他们了解边境政策的细微变化,总能提前办好各项手续;他们记得老兵们的饮食偏好,会在行程中准备合口的饭菜。

每年春天和秋天,都是老兵返乡的热潮。2025年3月至5月,短短三个月,张广友的团队就组织了1100多名老兵重返老山,平均每月接待近400人。从最初服务1985年参战的济南军区老兵,到后来南京军区、兰州军区的老兵纷纷慕名而来,这条专线的影响力不断扩大。近十年间,已有近8000名老兵通过这条线路重圆"老山梦"。

许多老兵在找到当年的战壕时老泪纵横,在烈士陵园抚摸战友墓碑时泣不成声,在见到当年的房东老乡时相拥而泣。有位老兵在猫耳洞里发现了自己当年刻下的名字,当场跪在地上磕了三个头;有位老兵给牺牲的战友带了一瓶家乡的酒,在墓碑前倒酒时哽咽着说:"兄弟,我带好酒来看你了,你尝尝......"这些场景,让张广友更加坚信:"这不是普通的旅游,这是在为历史存档,为情感寻根。"

从战场到生活:把战友的事当成自己的事

随着与老兵接触日益增多,张广友发现许多老兵面临着现实的生活难题。一次座谈会上,一位老兵红着眼圈说:"我这辈子最对不起的就是儿子,家里条件不好,他快三十了还没找到对象,彩礼太高,咱拿不起啊......"这句话让张广友心里很不是滋味。他开始留意这个问题,发现确实有不少参战老兵因家庭条件一般,子女面临婚恋困境。

"战友的事,就是我的事。"张广友再次行动起来。凭借多年组织老兵出境的积累,他对越南的情况比较熟悉,知道越南部分地区女多男少,且民风淳朴。他主动与越南边境乡镇的干部取得联系,说明情况后,对方很乐意帮忙。"我们都是按合法程序来的,绝不搞违规操作。"张广友强调。他会先详细了解老兵子女的情况,确保人品可靠、有稳定工作;再通过越南当地干部筛选合适的姑娘,安排双方视频见面;确定意向后,协助办理签证、婚姻登记等手续,全程透明规范。

截至2025年,已有13对跨国姻缘修成正果。淄博老兵李建国的儿子李军,就是通过张广友的介绍与越南姑娘阮氏结缘,如今两人已经有了一个可爱的女儿。李建国逢人就说:"广友不仅带我们圆了老山梦,还帮我儿子成了家,是我们家的大恩人!"这样的感谢,张广友收到过很多,但他总是说:"都是战友,互相帮衬是应该的。"

如今的张广友,虽然两鬓已添白发,但精神头依然十足。他每天都会收到大量老兵的咨询信息,无论多忙都会一一回复;他坚持学习新媒体知识,用抖音、微信视频号记录老兵故事,让更多人了解那段历史;公司计划增加人员、加强培训,让服务更贴心、更专业。从战地报道员到旅游公司总经理,从文字记录到实地陪伴,身份在变,但他对老兵的情怀始终未变。

"从写老兵、宣传老兵,到带老兵回家,再到帮老兵解决实际困难,我只是在做一个战友该做的事。"张广友的话语朴实无华,却道出了四十年坚守的真谛。在老山的硝烟散尽后,他用另一种方式守护着那段峥嵘岁月,让战友情谊在和平年代继续流淌,让英雄故事永远被铭记。

这条由老兵开辟、为老兵服务的专线,早已超越了旅游的意义,成为连接过去与现在的情感纽带,成为传承英雄精神的生动载体。而张广友,正是这条纽带的守护者,用初心与坚守,书写着一位老兵对战友、对历史最深沉的敬意。他的故事告诉我们:有些约定,会穿越岁月风尘,在时光里愈发清晰;有些情谊,会跨越千山万水,在岁月中永不褪色。

【作者简介】盛建伟,山东省微山县人,1962年4月出生,1980年11月入伍,研究生学历,参加过对越防御作战,大校军衔。曾任陆军第67军炮兵团放映员,陆军第67集团军政治部宣传处干事,山东省军区政治部宣传处副处长,费县县委常委、县人武部政委,临沂军分区政治部主任。中国摄影家协会会员、中国新闻摄影学会会员、中国报告文学协会会员、山东省作家协会会员。著有《军旗下走来的创业人》《军旅如歌》《沂蒙精神沂蒙兵》《大爱沂蒙》《沂蒙红商》等作品。

来源: http://sdvip.net/tuwenzixun/213.html

责任编辑:SONGZIDONG

截屏,微信识别二维码

客服QQ:9

(点击QQ号复制,添加好友)