时间:2025-04-18 19:22:06| 来源: 人民网

“假一赔十”的承诺,你相信吗?许多消费者在电商平台或直播间选购商品时,会受到商家“假一赔十”承诺的影响,从而增加对该商品的信任度。可现实果真如此么?

前不久,有网友在人民网“人民投诉”平台留言反映,在某电商平台三家店铺买的卡游品牌卡片均疑似为低端仿品,联系平台客服要求按照商家销售页面标注“假一赔十”。客服反馈消费者提供的照片证据不足以判断真假,仅支持退货退款。令人更恼火的是,该网友反馈销售卡片的商家已下架相关链接,更改其他链接继续销售。

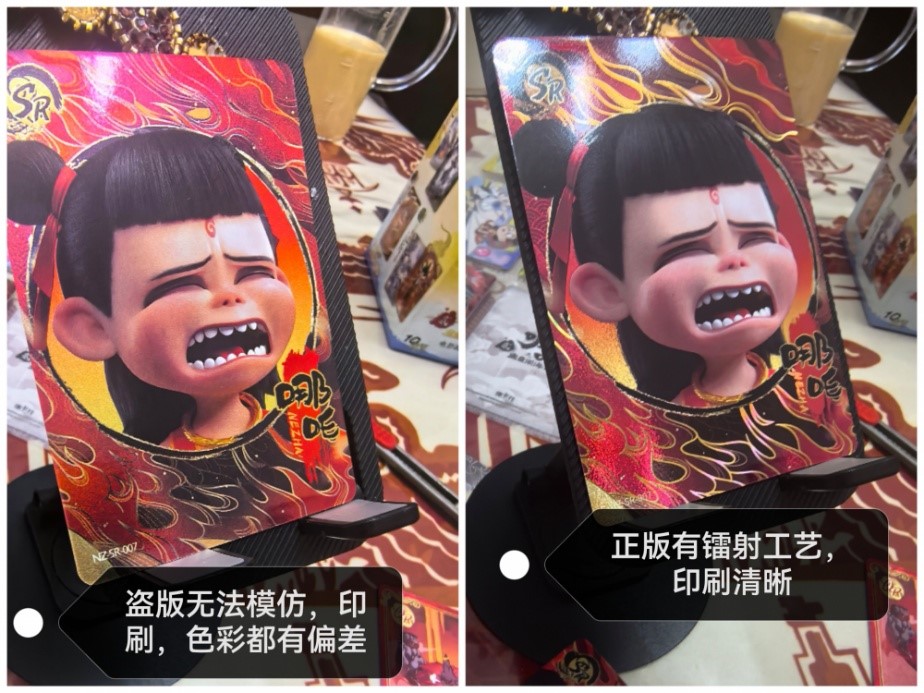

网友通过人民网“人民投诉”反映某电商平台商家销售的卡游品牌哪吒斗天包卡片高度疑似假冒伪劣产品,商家销售页面却打出“假一赔十”的醒目标语。(图片来自“人民投诉”用户)

“还需要我垫付邮费。退货之后假冒商品要是被二次销售继续坑害消费者怎么办?”该网友不满地说,“三盒卡片防伪码均为一个数字明显是造假,平台又如何判断我证据不足?我作为个人买家又不可能让卡游公司给我出具证明。”

该网友的遭遇并不是个例。在“人民投诉”上,涉“假一赔十”相关纠纷就有近百条。消费者因商家承诺放心下单,事后维权,商家及平台却以各种借口拒绝十倍赔付。

“假一赔十”未兑现,商家及平台违法么?

“商家自行标注‘假一赔十’,属于合同约定的一部分,适用于所有商品品类。”中国消费者协会律师团律师芦云在接受“人民投诉”记者采访时指出,若商家未兑现承诺,可能涉及多重法律责任,“若宣传时明知无法履行,或故意设置苛刻条件(如要求消费者提供非必要鉴定报告),可能构成《广告法》中的虚假宣传,面临行政处罚;若消费者能证明商家存在欺诈故意,还可依据《消费者权益保护法》主张‘退一赔三’,最低赔偿500元。”

针对直播购物中的责任划分,芦云表示,电商平台对商家承诺有“底线审查义务”:“商家承诺不得低于法定标准,比如《消费者权益保护法》规定的‘退一赔三’,若商家自行承诺‘退一赔十’,平台无需事前审核,但需监督履行情况。若平台自身承诺‘先行赔付’,则必须兑现。”

针对直播主播和MCN机构的责任则需视具体行为而定。芦云解释,若主播在直播中夸大宣传、隐瞒假货风险,或MCN机构与商家恶意串通,可能承担连带责任;若仅是职务行为,则由商家承担主要责任。

消费者如何高效索赔维权?

“假一赔十”本质上是商家自行作出的合同承诺,对消费者选择商品具有直接影响。然而,正因为它是商家的自行行为,具体执行标准和范围往往由商家自行设定,这就导致消费者在维权时会面临诸多不确定性。

芦云指出,消费者维权首先需证明商家存在相关承诺。网页截图、聊天记录、商品详情页宣传等电子化载体,都可作为有效证据,关键是要及时固定,避免商家事后删除页面。

对于消费者如何证明“商品是假货”,芦云表示,根据“谁主张谁举证”原则,消费者需提供初步证据,例如商品包装粗糙、防伪码查询异常、与正品存在明显差异等。若涉及需要专业鉴定的商品,消费者可能面临“鉴定机构不受理个人委托”“检测费用高”等问题。对此,法律对部分商品设置了“举证责任倒置”规则。

芦云解释:“比如汽车、家电等耐用品,在购买6个月内出现质量问题,法律规定由商家证明产品合格,消费者无需自行举证,这减轻了维权负担。”至于鉴定费用,通常由申请方先行垫付,最终由责任方承担。

与此同时,芦云以代理的相关案例说明司法实践中的复杂性。消费者因产品溯源码异常、使用体验不同主张“假一赔十”,但法院最终仅支持退货,未认定欺诈。“这提示消费者,仅凭主观感受难以认定假货,需尽可能收集客观证据,如正规渠道的正品对比、官方防伪查询结果等。”建议消费者留存直播录像、商品链接等,便于追溯责任主体。

遭遇商家拖延拒赔该怎么办?

当消费者遭遇商家拖延或拒赔的情况,芦云给出“五步”维权路径建议——

协商和解:第一时间与商家沟通,明确诉求并保留聊天记录;平台投诉:通过电商平台客服渠道申诉,部分平台设有 “绿色通道”或“消费纠纷调解机制”;行政投诉:拨打 12315、12345 热线,或向市场监管部门举报,借助行政力量施压;消协调解:请求消费者协会或行业协会介入,推动双方达成一致;司法途径:若金额较大或协商无果,可向法院起诉,或申请仲裁(需提前约定仲裁条款)。

“小额纠纷可优先通过平台和行政渠道解决,高效便捷;大额纠纷建议咨询律师,完善证据链后诉讼。”她特别提醒,消费者网购时应养成“三保留”习惯,即保留宣传页面、保留交易记录、保留商品实物,为后续维权奠定基础。

电商假货治理需多方合力

电子商务的快速发展,方便了消费者的同时,一定程度也让假货找到了滋生的温床。受访专家坦言,要根治“假货”顽疾需要多方协同发力。

电商平台应加强资质审核,企业商家主动提升承诺。建议平台对入驻商家的经营资质、过往投诉记录动态监管,对多次违规商家采取清退措施。鼓励头部商家推出高于法定标准的售后保障,如“先行赔付”“假一赔十快速通道”,树立行业标杆。

监管部门强化惩戒,司法实践明确标准。对虚假宣传、销售假货的商家加大罚款、信用惩戒力度,提高违法成本。通过典型案例指导,统一“假货”认定标准和举证责任分配,降低消费者维权门槛。

“‘假一赔十’不应成为营销噱头,而应是商家诚信经营的底线。”芦云强调,随着《消费者权益保护法》《食品安全法》等法律的完善,以及“支持起诉”“公益诉讼”等司法手段的应用,消费者维权的制度保障正在不断加强。“遇到纠纷不要怕,善用维权工具、保留关键证据,才能让‘假一赔十’从口号变为现实”。

来源: http://health.people.com.cn/n1/2025/0418/c14739-40462931.html

责任编辑:SONGZIDONG

截屏,微信识别二维码

客服QQ:9

(点击QQ号复制,添加好友)